「中小企業向け シンプルな人事評価制度」の概要

目次

なかなか機能しない人事評価制度

人事評価制度を導入されている会社は多いと思います。

しかし、たとえば、

・何を目標に設定すればよいのか悩む。(従業員)

・いろいろな目標を立てるので覚えきれない。期末の評価の時期になって、初めて自分の目標を再認識する。(従業員)

・自分はがんばったと思うのに評価されず、モチベーションが下がる。(従業員)

・従業員が納得できるように評価することはとても難しい。あまり高い点や低い点をつけると論理的な説明を求められるので、だいたい平均点近くにしておこう。(評価者)

などといった声が聞かれる会社も多いのではないでしょうか。

これらの声が積み重なり、人事評価制度は「忙しい中、手間ばかりかかって、何の意味があるのかわからない」とネガティブに捉えられてしまうことも少なくありません。

ならば人事評価制度は不要なのかというと、それもまた違うと当社は考えます。

がんばって結果を出しても、がんばらなくても、同じように評価される(たとえば、年功序列などで)のであれば、がんばる人は少ないでしょう。

やはり、一人ひとりの働き、会社(組織)への貢献に応じて評価し、処遇に差をつけることは、健全なことだと思います。

では、いったいどうしたらよいのでしょうか。

ユアスト 江村さん

その質問への当社なりの回答として、ここでは「中小企業向け シンプルな評価制度」をご紹介いたします。

「中小企業向け シンプルな人事評価制度」の作り方

「中小企業向け シンプルな評価制度」の作成手順は、次のとおりです。

【手順1】売上ではない、会社の戦略として全社一丸となって追い求める「戦略指標」を探す

【手順2】会社全体の戦略指標値を改善するために各部門が貢献できる「先行指標」を探す

【手順3】「戦略指標」・「先行指標」の値を改善させるべく日常業務を行う

【手順4】「戦略指標」・「先行指標」の値をどれくらい改善したかで評価する

各手順についてもう少し詳しく見ていきます。

売上ではない、会社の戦略として全社一丸となって追い求める「戦略指標」を探す

まずは、全社一丸となって追い求める指標(戦略指標と呼んでいます)を設定します。

多くの場合、会社が追い求めるものは売上や利益になりますが、ここでは、売上といった最終的な成果よりも一歩手前の指標を探すことがポイントです。

一例として、「子ども向けの体操教室」について考えてみましょう。

どの体操教室にとっても売上は大事ですが、どうやって売上をあげていくかは、体操教室によって考え方に違いがあるはずです。

A教室では、オリンピックにも出場するような知名度のある選手を輩出することで、教室の評判を高めて、売上につなげようと考えているとしましょう。

別のB教室では、競技面を追求するよりは、子どもたちが身体を動かしながら、楽しい時間を過ごせるような空間を目指しているかもしれません。

さらにC教室では、親世代の運動不足解消を図るべく、子どもと親が一緒に通えるプログラムを「売り」にしているかもしれません。

このとき、A教室の「戦略指標」としては、たとえば「全国大会出場者数」などが考えられます。

この指標の値が改善されれば(増えれば)、「A教室に行けば、全国大会に出られるかもしれない」と考える親も増え、売上(顧客獲得)につながりやすくなると考えられます。

これは、学習塾などが「○○大学 △人合格!」などとアピールするのと同じ構造ですね。

一方、B教室の戦略指標は、おそらく「全国大会出場者数」ではなく、「教室に通うのが楽しいと回答する子どもの数」などかもしれません。

このように、その指標値が改善されれば、おそらく売上など最終的な成果につながるだろうという指標を抽出することが、 「中小企業向け シンプルな人事評価制度」の第一歩となります。

会社全体の戦略指標値を改善するために各部門が貢献できる「先行指標」を探す

会社(組織)には、営業・企画開発・生産・経理などいろいろな部署・仕事があり、人によって担当している仕事が異なるのが一般的です。

手順1では、全社一丸となって追い求める「戦略指標」を探しましたが、戦略指標値の改善にどのように貢献できるかは、仕事内容によって変わってきます。

そこで手順2では、各部門(部門というくくりでなかったとしても、同じような業務に就く人の集まり)で、自分たちは何をすれば戦略指標値の改善に貢献できるのかを考え、その行動の進捗状況を表す指標(先行指標と呼んでいます)を設定します。

「全国大会出場者数」を戦略指標に設定したA教室の場合について考えてみます。

仮に、A教室には営業部門と、インストラクター部門があったとします。

営業部門の主な仕事は、会員となってくれる子どもを集めることです。

インストラクター部門の主な仕事は、子どもたちに体操を教えることです。

戦略指標が設定されているので、営業部門もインストラクター部門も「全国大会出場者数」を増やすことに異存はありません。

ただし、全国大会出場者数を増やすためにできることは、部門によって大きく異なります。

営業部門で検討したところ、自分たちは「会員数」を増やすことで、戦略指標値の改善に貢献できるということで意見がまとまりました。会員数という母数が増えれば、その中で、全国大会に出場できる選手も増える(だろう)という考えに基づき、営業部門は「会員数」という先行指標を設定しました。

一方、インストラクター部門では、過去に全国大会に出場できた子ども、出場できなかった子どもに関して分析したところ、有望と思われた子どもがケガによってパフォーマンスが下がったり、意欲を失ったりして、全国大会に出場できなかったというケースが多いことがわかりました。この分析を踏まえ、インストラクター部門としては、会員のケガを減らすことが全国大会出場者数の増加につながると考え、「ケガで2週間以上練習ができなかった子どもの割合」を先行指標として抽出しました。

「戦略指標」・「先行指標」の値を改善させるべく日常業務を行う

手順1・2を通じて、全社一丸となって追い求める「戦略指標」と、その値を改善するために各部門が貢献できる「先行指標」が決まりました。

そして、通常は、一定の期間内に、指標値をいくつまで改善するという目標を設定します。

A教室の例では、

【会社全体の戦略指標】

「全国大会出場者数」: 昨年度8人 ⇒ 今年度10人

【部署ごとの先行指標】

(営業部門)「会員数」: 昨年度190人 ⇒ 今年度200人

(インストラクター部門)「ケガで2週間以上練習ができなかった子どもの割合」: 昨年度20% ⇒ 今年度15%

などといった形です。

後は、日常業務の中で、戦略指標・先行指標の値を改善させるための具体的なアクションを積み重ねていきます。

営業部門では、会員数を増やすために、チラシを配布したり、SNSで情報発信したり、体験イベントを開催するかもしれません。

インストラクター部門では、ケガをしにくいストレッチ方法を取り入れたり、ケガをしにくい身体をつくるための食事面のサポートを強化するかもしれません。

そして、ここで非常に重要なことは、戦略指標・先行指標の値を、全社員がいつでも見られるようにしておくことです。

社内システムのトップ画面などに表示させるのでも構いませんが、アナログな方法としてオフィスの壁に張り出すというのも、いつも目に触れるという点で、意外に効果的です。

また、たとえば毎週など、定期的に、部門内で進捗確認会議を実施することも極めて重要です。

進捗確認会議で確認・検討すべき内容は以下のとおりです。

- 戦略指標・先行指標の現在値を確認

- 直近の1週間で、指標値改善のために各自がどういうアクションをとったかの確認

- これからの1週間で、指標値改善のために各自がどういうアクションをとるかの確認

その上で、1週間業務を行い、各自が指標値改善のための行動をとり、翌週、再度進捗確認会議を行います。

先週の進捗確認会議で、「私は今週○○をやります」と言って約束しているので、多くの人は、約束を守るべく、日常業務に取り組むでしょう。

ユアスト 江村さん

もちろん、急に病気になってしまったとか、顧客側の都合が悪くなったなど、先週の約束が実行できないこともあるかもしれませんが、そのような場合は、その翌週に取り戻すなど、継続的に指標値の改善をはかり、目標を目指していくことになります。

「戦略指標」・「先行指標」の値をどれくらい改善したかで評価する

手順1・2で「戦略指標」と「先行指標」を設定し、手順3では、それぞれの目標値を目指して日常業務を行う際の留意点について考えました。

そして、戦略指標・先行指標をどれだけ改善させたかによって評価を行います。

たとえば、5段階で評価するケースとして、以下のような方法が考えられます。

| 戦略指標・先行指標の目標達成度合 | 評価 |

| 120%以上 | 5 |

| 100%以上120%未満 | 4 |

| 80%以上100%未満 | 3 |

| 60%以上80%未満 | 2 |

| 60%未満 | 1 |

何段階評価にするのか、目標達成度合がどれくらいであったら5と評価するのかなど、会社によって微調整は必要ですが、戦略指標・先行指標をどれだけ改善したかで評価するというのが基本的な構造です。

また、次表のとおり、チームメンバーの評価は、日々の行動の結果が直結しやすい先行指標の改善度合を重要視し、チームリーダーやさらに上の役職になると戦略指標の重要度が増すといった運用も有力です。

| 指標 | チームメンバー (一般職・主任) | チームリーダー (係長・課長) | 経営層 (部門長以上) |

| 先行指標 | 80% | 50% | ― |

| 戦略指標 | 20% | 50% | 100% |

一般的によく見られる人事評価制度は、評価項目の数が多く、評価される側も評価する側も大変です。

また、抽象的な項目も多く、評価結果に納得できないといったことも起こりがちです。

これに対して、「中小企業向け シンプルな人事評価制度」では、基本的に戦略指標・先行指標という2つで評価されます。

評価項目数はわずか2つであるとともに、数値で結果が出るため、評価結果に納得できないということも起こりにくいと言えます。

シンプルな制度ですので、人事の専門部署がない中小企業でも、あまり労力をかけずに制度を構築することが可能です。

ユアスト 江村さん

現状の人事評価制度がうまく機能していないなあという場合、「中小企業向け シンプルな人事評価制度」の導入を検討されてはいかがでしょうか。

まとめ

- 「忙しい中、手間ばかりかかって、何の意味があるのかわからない」とネガティブに捉えられがちな人事評価制度だが、だからといって不要なわけではない。

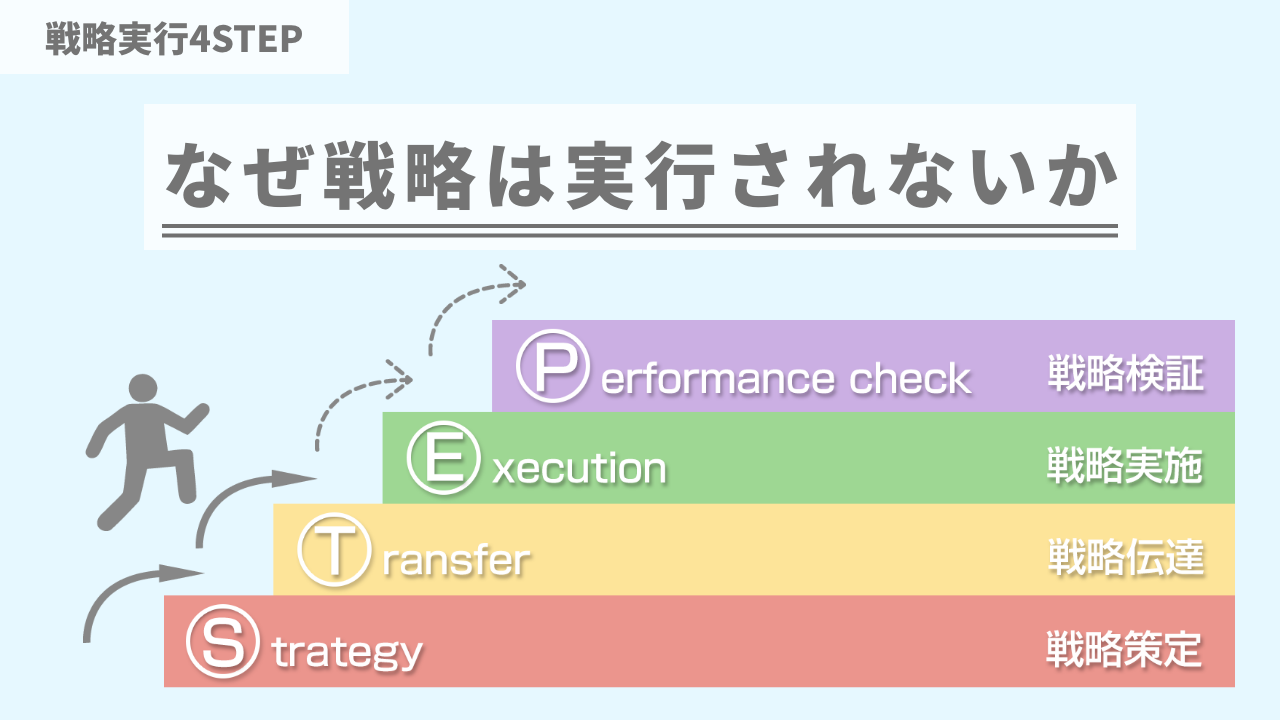

- 「中小企業向け シンプルな評価制度」の作成手順は、次のとおり。

①売上ではない、会社の戦略として全社一丸となって追い求める「戦略指標」を探す

②会社全体の戦略指標値を改善するために各部門が貢献できる「先行指標」を探す

③「戦略指標」・「先行指標」の値を改善させるべく日常業務を行う

④「戦略指標」・「先行指標」の値をどれくらい改善したかで評価する